This post is also available in:

简体中文

简体中文  English (英语)

English (英语)

郭城,1988 年生于北京,现工作生活于上海。先后获得上海同济大学学士学位(2010)与英国 皇家艺术学院硕士学位(2012),2013 年起任教于上海同济大学。

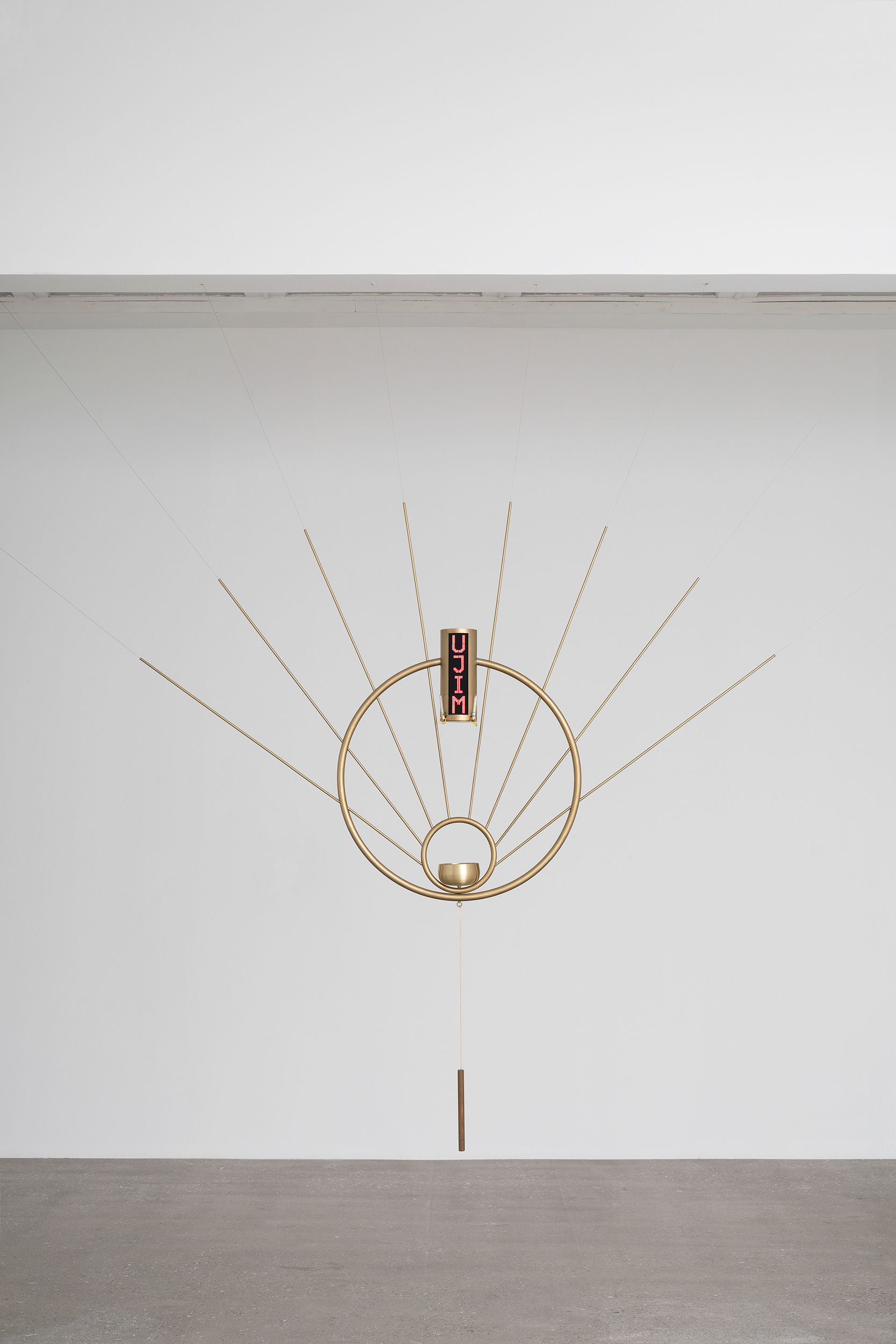

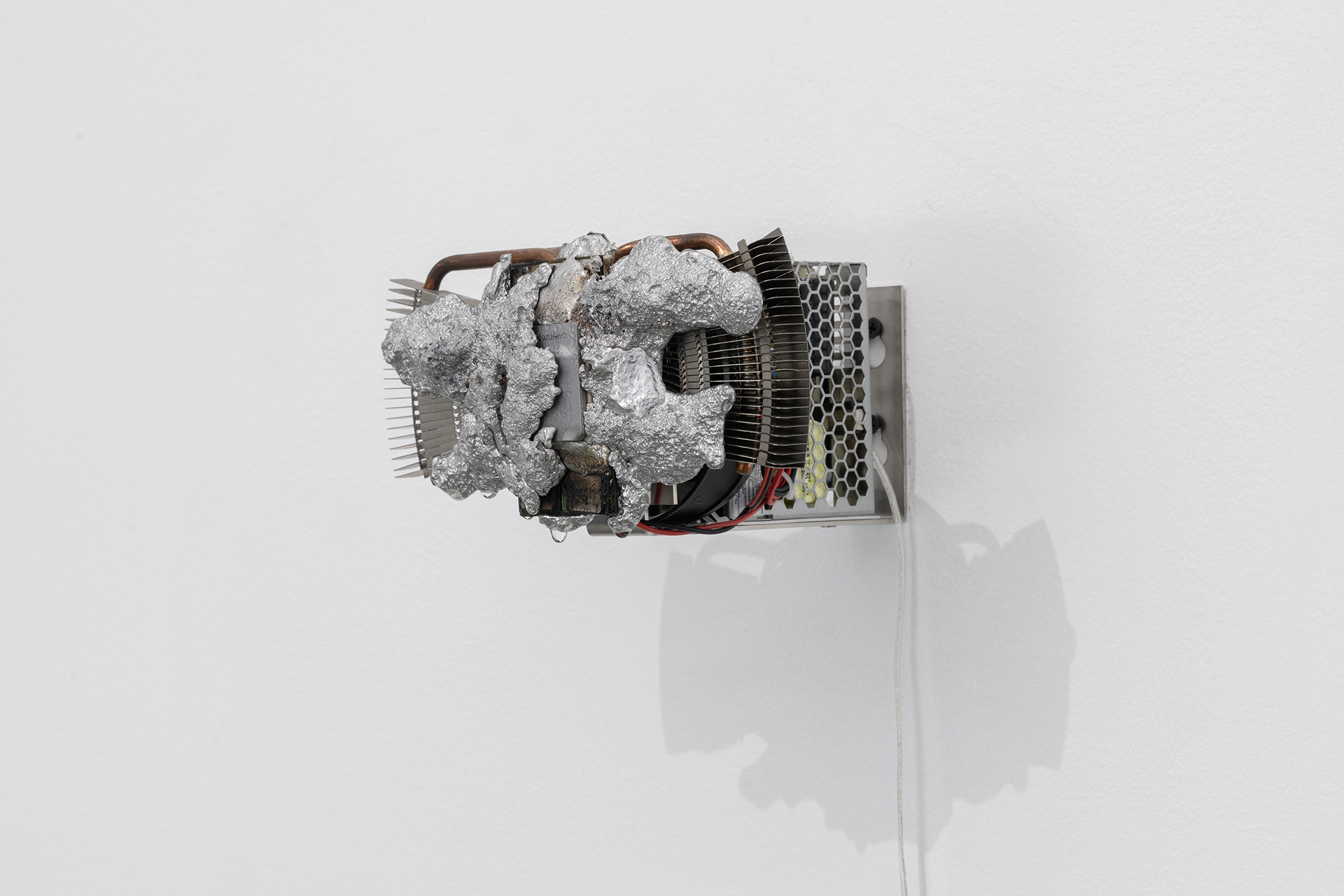

他的艺术实践着眼于既有/新兴科技对社会与文化方面的冲击与影响,以及置身其中的个体与社 会生活之间的关系。近年来,他的工作围绕着行星视角下的泛人造物和基础设施展开,并结合人 类世、(中国)互联网等主题。郭城的作品常以雕塑/装置的形式呈现,他经常使用幽默又冷峻的 形式语言,将宏大议题与看似随意的物品相连结,为想象和讨论提供了批判性的视角。

他曾于四方美术馆(南京)、魔金石空间(北京)和广州画廊(广州)举办个展,作品展出于各 机构,比如上海纽约大学当代艺术中心(上海)、M+(香港)、美凯龙艺术中心(北京)、天目里 美术馆(杭州)、澳门艺术博物馆(澳门)、松美术馆(北京)、剩余空间(武汉)、现代汽车文化 中心(北京)、UCCA Edge(上海)、OCAT 西安(西安)、OCAT 上海(上海)、上海多伦现代美 术馆(上海)、OCAT 深圳(深圳)、六厂纺织文化艺术馆(香港)、德国卫生博物馆(德累斯顿)、 金鹰美术馆(南京)、新时线媒体艺术中心(上海)、X 美术馆(北京)、世界文化宫(柏林)、上 海当代艺术博物馆(上海)、UCCA 沙丘(秦皇岛)、今日美术馆(北京)、泰康空间(北京)、熊 本当代艺术博物馆(熊本)、MU 艺术中心(埃因霍温)、何香凝美术馆(深圳)、尤伦斯艺术中 心(北京)。

郭城曾获选新世纪当代艺术基金会“艺术家创作及展览资助计划”(2022)、2020-2021 保时 捷“中国青年艺术家双年评选”(2021)、奥地利林茨电子艺术奖荣誉奖(2020)、CAC:// DKU “研究与创作学术奖金”(2020)、 奥地利林茨 STARTS Prize 提名奖(2020)、数字地球学术 奖金(2019)、华宇青年奖评委会特别奖(2018)、海牙生物艺术奖(2017)。

郭城曾任上海新时线媒体艺术中心执行总监(2015-2017),荷兰自由大学环境与健康学 院访问研究员(2017),并从 2013 年起兼职任教于上海同济大学至今。

其作品被香港 M+,国际艺术科学研究机构,上海当代艺术博物馆与乌利·希克收藏。

展讯

郭城、胡尹萍、史国威参加松隐艺术空间群展“希克收藏:中国当代艺术”

展讯

郭城个展“公园”即将在四方当代美术馆开幕

展讯

郭城参加UCCA Edge群展“集光片羽”

公告

郭城入围2022年“OCAT x KADIST青年媒体艺术家项目”

展讯

郭城参加六厂纺织文化艺术馆“再纺东亚系列一:手中的罗盘”

展讯

小器具系列-No.6_The-temporary-Gadget-No.6.jpg)